El Constructivismo Moderado parte de ciertos postulados que van más allá de los aspectos propiamente teóricos o sustantivos del enfoque en RI. Estos planteamientos tienen que ver con la idea misma del quehacer cientíico, en particular de las ciencias sociales; con la “materia prima” que utilizan los analistas, y con la manera en que ha de procederse en el estudio de los fenómenos sociales. Así pues, antes de referirme a algunos planteamientos especíicos del Constructivismo sobre la temática de la disciplina, presento un esbozo de los postulados recién mencionados.

7.

Véase Ashley 1981 y Ashley 1984.

8.

Keohane 1988 y Katzenstein y Keohane 1998.

9.

Gilpin 1998, 289-290; Ruggie 1998.

10. Véase sobre cada tema: Alexander Wendt 1992, Wendt 1999, Ruggie 1998, Kratochwil 1985, Katzenstein 1996, Kratochwil y Hall 1993, Kratochwil y Ruggie 1986, Finnemore 2003, Risse-Kappen, Ropp y Sikkink 1999, respectivamente.

11. Por lo demás, es necesario tomar la división del Constructivismo en dos (o más) campos con un grano de sal: al inal de cuentas, las diferencias son más bien de énfasis o de lenguaje que sustantivas; cf. Klotz y Lynch 2007, 13, 70.

37

Constructivismo

Ontología y epistemología: La construcción de América Latina El Constructivismo parte de una idea de la ciencia basada en lo que se conoce como Realismo Cientíico o Filosóico. De acuerdo con esta escuela de pensamiento, los objetos sociales no son reducibles ni equiparables directamente a los objetos naturales, por lo que no pueden ser estudiados de la misma manera. Esto es, no es lo mismo estudiar el surgimiento de una nueva bacteria que el de un nuevo imperio. Sin embargo, la diferencia entre los objetos naturales y sociales no signiica que el estudio cientíico de los últimos no sea posible, sino sólo que el proceso mediante el cual se lleva a cabo la investigación es diferente.12

Puesto que el conocimiento de los objetos naturales no es social en sí mismo (pues aunque requiere la utilización de herramientas sociales tales como el lenguaje, el objeto de estudio no es en sí mismo producido por ellas), y en este sentido se puede hablar de una relación entre sujeto y objeto en el proceso cientíico, el conocimiento de la realidad humana sí es social, por lo que se da una relación entre objeto y objeto. Consideremos el caso de la soberanía –atributo característico de las unidades integrantes del moderno sistema mundial–. Su surgimiento y evolución han dependido de lo que los actores sociales, tanto estadistas como ciudadanos ordinarios, han considerado apropiado en diferentes momentos. Por ejemplo, hasta la primera mitad de la década de 1990, México rechazaba férreamente la presencia de observadores internacionales en sus procesos electorales, por considerarla contraria a su soberanía; hoy en día, el país no sólo los invita a sus elecciones, sino que también envía observadores a otras latitudes.13

En sintonía con el carácter intersubjetivo, es decir, social, tanto del acontecer humano como de su estudio, la causalidad en el Realismo Cientíico se entiende en términos de mecanismos que vinculan relaciones regulares de fenómenos sociales, no de premisa y conclusión ni de causa y efecto, como en la versión positivista prevaleciente de la ciencia.14 Para el Realismo Cientíico no se trata, pues, de predecir u obtener generalizaciones con carácter de ley.15

Con el entendimiento recién descrito de la empresa que se va a acometer, ¿cuál es, entonces, la materia prima con la que trabaja el Constructivismo? De los objetos cuya existencia se da por supuesta o, por ponerlo de otra manera, de lo que se asume que está hecho el mundo y por tanto de los objetos que estudiaremos (es decir, de los referentes concretos de un discurso explicativo) da cuenta la ontología.16 Ahora bien, la ontología de la ciencia social no implica, de acuerdo con el Realismo Cientíico, que los referentes en cuestión tengan una esencia inmu-table o perenne; por el contrario, los poderes causales en el ámbito social son siempre contingentes, es decir, pueden suceder o no suceder. Como explicaba el sociólogo alemán Max Weber a comienzos del siglo XX: “Queremos entender, por una parte, las relaciones y el signiicado cultural de eventos individuales en sus manifestaciones contemporáneas, y por la otra, las causas por las que son históricamente así y no de otra manera.”17 Todavía más, puesto que la producción social de la realidad y del conocimiento que postula el Constructivismo implica 12. Bhaskar 1979; Sayer 1984; Shapiro y Wendt 1992; Wight 2006.

13. Santa Cruz 2011.

14. Keat y Urry 1975, 30.

15. Shapiro y Wendt 1992, 212. De manera similar, Max Weber sostenía que las leyes generales son importantes en las ciencias naturales, pero no en las sociales. Véase Weber 1977.

16. Véase Dessler 1989, 445.

17. Citado en Ruggie 1998, 859.

38

Arturo Santa Cruz

actores “relexivos” y no simples autómatas que responden siempre de igual manera a una sola lógica, la práctica social no puede postularse deductivamente de antemano –de ahí el fuerte sesgo inductivo del Constructivismo, el cual privilegia la elaboración de narrativas históricas en contextos especíicos y de planteamientos analíticos de medio alcance (en contraste con teorías totalizadoras).18

Regresemos al caso de la concepción de América Latina. Su origen obedece a una serie de hechos históricos en forma tal, que a falta de alguno difícilmente hubiera llegado a ser como hoy la conocemos. Para empezar, es un componente de América, “el Nuevo Mundo”. Pero América, como bien puntualizaba hace ya más de medio siglo el historiador Edmundo O’Gorman, no fue “descubierta” sino “inventada”. Es decir, además del aspecto meramente geográf-ico (un “nuevo” continente), América fue inventada como una entidad con potencial para realizar los anhelos del pensamiento occidental.19 Así, como señala O’Gorman, América apareció como tal sólo “a partir del momento en que se le concedió esa signiicación”, en primera instancia en el “viejo” mundo, pero también en el “nuevo”.20 Esta concepción fue hecha suya por una serie de inluyentes políticos e intelectuales del continente de ines del siglo XVIII y principios del XIX, quienes se sentían simplemente parte de “América”, sin caliicativos. Por ejemplo, el periódico independentista de Miguel Hidalgo (mexicano) se llamaba El Despertador Americano o las memorias de Vicente Rocafuerte (ecuatoriano que, signiicativamente, fungió como representante de México en varios países antes de convertirse en presidente de su país) llevan por título Un americano libre.

Pero más allá de esa identidad continental había una grieta cultural entre dos tipos de sociedades. Al nuevo mundo había sido trasplantada una frontera del viejo, legado de las guerras político-religiosas de la Europa del siglo XVII y de las cosmovisiones peninsular e inglesa. En el contexto del hemisferio occidental esto signiicó, entre otras cosas, el dominio del protes-tantismo al norte del Río Bravo y del catolicismo al sur.21 Como notaba el (ateo) presidente uruguayo José Mujica, el catolicismo es una “de las dos grandes instituciones comunes que tenemos” en América Latina; la otra institución, según el mandatario, es el castellano, “porque el portugués, si hablas despacio, se entiende”.22 Así pues, el surgimiento mismo de la idea de América Latina al mediar el siglo XIX tiene mucho que ver con la dicotomía, la otra mitad, a que hace referencia: la América sajona.23

Pero la historia es más complicada, pues como ya dije en la introducción, Brasil no era parte de la América española a la que el concepto de América Latina hacía referencia desde su surgimiento en Colombia y Chile hasta su popularización por parte de autores y políticos franceses, en el contexto de la invasión de su país a México en la década de 1860.24 Sin embargo, y quizás en parte por las razones esgrimidas por el presidente Mujica, Brasil terminó siendo asimilado a la idea de América Latina.

El somero recuento anterior es un ejemplo de creación ontológica, es decir, de los ref-18. Dessler y Owen 2005; Adler 1997; Klotz y Lynch 2007, 20.

19. O’Gorman 2003 [1958].

20.

Ibíd., 49.

21. Sullivan 2005, 5.

22. Moreno 2013.

23. Quijada 1998, 612.

24.

Loc. cit.

39

Constructivismo

erentes del discurso al que aludí anteriormente; en este caso, la construcción simbólica de América Latina. Desde luego, esto no quiere decir que América Latina sea pura palabrería, como las contribuciones que la región ha hecho al derecho internacional y a la política mundial lo demuestran, o como lo pone de maniiesto también la constante búsqueda de la integración latinoamericana y la identidad compartida de los habitantes de la región.25 Las estructuras sociales de este tipo son tomadas en serio por el Constructivismo y el mero hecho de hablar de la existencia de América Latina como un componente del sistema internacional es un enunciado ontológico. Esto es así, porque para el Realismo Cientíico las teorías tienen poder explicativo siempre que demuestren que los fenómenos sociales son producto de una ontología básica que, aun cuando no sea observable en sí misma (¿de qué color, forma o tamaño es la identidad latinoamericana?), tiene efectos observables.26 A los habitantes de la región, por lo demás, la estructura social América Latina se les presenta como dado, como algo objetivamente existente.27 Por eso, para reiterar, las élites latinoamericanas no cesan en sus afanes –así sean en ocasiones meramente retóricos– de lograr un mayor acercamiento entre los países de la región.

Ahora hemos de dilucidar la manera en que, según el Constructivismo, ha de procederse a partir de la “materia prima” (la ontología) con que se cuenta. Estamos ya en el terreno de la epistemología, la teoría del conocimiento que indica cómo llegar a saber lo que queremos. Si bien una posición epistemológica provee criterios metodológicos, es más amplia que la metodología misma (la cual trata simplemente de los métodos que se aplican para obtener y procesar las evidencias con que trabajamos). Para el Constructivismo Moderado, el objetivo es “entender partes, tales como los estados, a partir de totalidades, tales como sistemas internacionales o ideas reinantes”.28 Éste sería el postulado epistemológico básico del Constructivismo; a partir de allí, el abanico de posibilidades metodológicas es bastante amplio. Puede recurrirse al método comparativo, al análisis de contenido o a regresiones estadísticas, por poner tres ejemplos.

Así, cuando las instituciones sociales no están en disputa, y por tanto su estabilidad no hace necesario un grado de interpretación mayor por parte de los actores, una metodología positivista (orientada a buscar relaciones causales) bien puede proveer una explicación convincente.

El Constructivismo no está, pues, peleado con los métodos convencionales.

Pero parte importante del “valor agregado” del enfoque constructivista se encuentra en el análisis de situaciones más complejas, de periodos de cambio (cuya explicación es problemática para las teorías realista y liberal, por partir la primera de una ontología materialista –el poder como poderío militar– y de una asocial –el actor como átomo– la otra). En este sentido, se podría decir que hay una especie de “ainidad electiva” entre un método cualitativo en particular y el Constructivismo Moderado: la hermenéutica, es decir, la interpretación. Ya Weber notaba que las ciencias sociales perseguían el entendimiento interpretativo de la acción social.29

La posición no idiosincrásica (es decir, que no intenta tener acceso a la conciencia privada de los actores) planteada por el sociólogo alemán postula que no es la empatía, sino el círculo 25. Según cálculos de Francisco Rojas, los presidentes latinoamericanos se reúnen un promedio de siete veces al año en el marco de cumbres regionales (Rojas 2010, 29). Respecto a la identidad regional, un ejemplo: en 2008, 55% de los mexicanos dijeron sentirse latinoamericanos y sólo 7% pensaban que eran norteamericanos (CIDE 2008, 9).

26. Véase Dessler 1989, 446; Adler 1987, 14-15.

27. Véase Bhaskar 1983, 81-95.

28. Fearon y Wendt 2002, 65.

29. Véase Weber 1984 [1922].

40

Arturo Santa Cruz

hermenéutico (es decir, la explicación de una situación dada demostrando que las acciones del actor y el signiicado de las mismas para él son compatibles con el entorno normativo) la metodología más apropiada para la teoría social.30

Como señalé, en el estudio de los hechos sociales la supuesta relación entre sujeto y objeto no se sostiene; pero aun en los casos en que objetos materiales tienen un papel importante en el problema que se investiga, debe tenerse en cuenta que su uso y funcionamiento dependen del signiicado que se les asigne. Los factores materiales importan, pero la manera en que lo hacen depende, en gran medida, de las ideas.31 Como lo puso Weber, “No las ideas, sino los intereses materiales e ideales gobiernan directamente la conducta del hombre. Sin embargo, muy frecuentemente las cosmovisiones que han sido creadas por las ideas, como los guardagujas, han determinado los rieles sobre los cuales la acción ha sido empujada por la dinámica de los intereses.”32 Por ejemplo, del mero destacamento de efectivos militares en determinado país no es posible inferir si se trata de una fuerza amiga o de una hostil; la diferencia entre el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida radica en buena medida en las limitaciones que la percepción pública de la presencia de militares estadounidenses en los dos países impuso a los gobiernos.

Las relaciones internacionales y la política global no son, pues, objetivas como, por ejemplo, un océano, pero tampoco son mera subjetividad, como sería el caso de los sueños: son intersubjetivas, pues se basan en el carácter social del conocimiento compartido.33 De esta manera, el signiicado que se les da a las acciones humanas no es meramente descriptivo sino constitutivo, pues el proceso mismo de interpretación las constituye como referentes sociales, como puede ser el caso de un país “amigo” o “enemigo”.34Este proceso requiere interpretación, tanto de los actores, a través de una especie de “Constructivismo de sentido común”, como de los analistas.35 Por parte de estos últimos, la interpretación debe trascender, como dije anteriormente, el análisis empático, psicologista o subjetivo, pues de lo que se trata es de “leer”

adecuadamente las reglas o normas sociales, “objetos” de estudio eminentemente holísticos (es decir, que son más que la simple suma de sus partes) e inmateriales, que estructuran la acción que se quiere elucidar.36 De lo que se trata es de captar la intersubjetividad. Pasemos a considerar el papel de las normas en la acción social.

Estructuras normativas

El estudio de las normas ha sido uno de los temas centrales del Constructivismo en las RI.

Las normas son expectativas colectivas acerca del comportamiento adecuado al contexto en cuestión, por lo que no se trata necesariamente de normas moralmente “correctas” o “buenas”

ni de normas “objetivas”, en el sentido de que no admitan interpretación (así, la inferioridad de la “raza” negra era una norma fundamental en la que se sustentaba la venta de esclavos).37

30. Neufeld 1993, 47.

31. Fearon y Wendt 2002, 58.

32. Weber 1946, 64.

33. Véase Wendt 1992.

34. Véase Sayer 1984, 32.

35. “Constructivismo de sentido común” es el título de Pettnam 2000; Ricoeur 1977.

36. Véase Kratochwil 1988.

37. Véase Jepperson, Wendt y Katzenstein 1988, 54.

41

Constructivismo

Las normas son guías para la conducta o la acción, generalmente respetadas por los miembros de la sociedad.38 Sin embargo, las normas no son causa inmediata, sino pautas; más aún, no son directamente observables, por lo que tienen que ser inferidas de la práctica. Esto no quiere decir que una norma sea directamente deducible de determinada acción. Como notaba George Homans, las normas “no son el comportamiento en sí mismo, sino lo que la gente cree que éste debería ser”.39 El hecho de que todos los grupos humanos sientan la necesidad de establecer reglas sociales a in de regularizar sus actividades da una idea de por qué es importante estudiar las normas. La intersubjetividad descansa en la estabilidad que las normas proveen, de ahí que sea posible conferirles carácter causal (en el sentido constitutivo referido arriba y explicado con más detalle a continuación).

Generalmente se distinguen dos tipos de normas: las constitutivas y las regulativas. Las primeras constituyen a los actores sociales, en la medida en que los deinen como participantes en una actividad social dada. Así, por ejemplo, la normatividad internacional, a través de la institución de la soberanía, constituye a los estados, pues prescribe qué características han de satisfacer para ser reconocidos como tales (en este caso, como estados soberanos), lo que signiica que establece quiénes son los participantes legítimos del sistema.40 En el contexto latinoamericano, los pueblos que habitaban la región antes de la llegada de los europeos (independientemente del estatus que tengan dentro de sus respectivos países) carecen de reconocimiento como actores soberanos a nivel internacional y, por tanto, no se comportan como tales (si bien son reconocidos ahora como actores de la política global, como se aprecia en el hecho de que 1993 fuera declarado Año de las Poblaciones Indígenas del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas). Así, las normas constitutivas “fabrican” al individuo mismo.41 Es decir, las normas contribuyen a moldear la identidad de los actores y, por consiguiente, la cualidad de agentes con potencial de efectuar cambios en su entorno.

En contraste, las normas regulativas simplemente prescriben (ordenan) o proscriben (pro-híben) el comportamiento en circunstancias dadas, sin que esto quiera decir, por supuesto, que los actores las siguen ciegamente y en todo momento (estamos hablando de teoría social, no de cibernética). Al poner de maniiesto lo que se considera válido en cierto momento, las normas también proveen la función de identiicar épocas, enfatizando así la historicidad misma, es decir, la ontología cambiante de la acción social. Por ejemplo, en el hemisferio occidental, durante la primera mitad del siglo XIX la importación de esclavos era legal no sólo en Estados Unidos, sino también en Brasil y Cuba; la práctica no estaba completamente proscrita en el ámbito internacional.42

Esa especiicidad normativa nos permite ubicar un momento histórico. Como decía el ilósofo español José Ortega y Gasset, “el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia”.43¿Y qué es la historia sino una sucesión de estructuras normativas?

Pero las normas no actúan en una sola dirección. La práctica de los actores puede alterar 38. Véase Ullmann 1977, 12.

39. Véase Cancian 1975, 6; Homans citado en ibíd., 7.

40. Véase al respecto Kratochwil 1993.

41. Foucault 1979, 194.

42. Kaufmann y Pape 1999.

43. Ortega y Gasset 1942, 63.

42

Arturo Santa Cruz

las normas (las más de las veces de manera paulatina, pero en ocasiones de manera súbita) y, con ello, la estructura misma del sistema. Ejemplo de esto serían las doctrinas de Calvo y Drago, desarrolladas por juristas argentinos en la última década del siglo XIX y la primera del XX, que ponen de relieve las normas de igualdad estatal e inviolabilidad de la soberanía, es decir, especiican el principio de no intervención, el cual pasó a formar parte de la práctica y el derecho internacional.

La doctrina Monroe, en cambio, a pesar de que originalmente fue acogida con benepláci-to por los estadistas al sur del Río Bravo, luego fue vigorosamente rechazada por ellos y sus sucesores de tal manera que, cuando en el Tratado de Versalles (1919) se incluyó como un

“entendimiento regional”, al momento de adherirse al tratado México anexó una reserva por medio de la cual desconocía dicha doctrina. Es claro pues que las normas actúan en los dos sentidos: de la estructura hacia los agentes, y de éstos hacia aquélla. De eso se trata el famoso problema del agente y la estructura en las RI (véase también el capítulo 1).44

Aún más, las normas trascienden los tradicionales (y muy inluyentes) “niveles de análisis”

(individuo, estado, sistema internacional) de la disciplina aludidos en el primer capítulo.45 Esto es, una norma no sólo puede ser exportada –como sería el caso de la proscripción de la esclavitud en Gran Bretaña– y por tanto tener efectos primero internos y luego sistémicos, sino que puede operar en varios “niveles” simultáneamente. Por ejemplo, la fractura ideológica entre liberales y conservadores en América Latina durante buena parte del siglo XIX tenía como referente las visiones contrapuestas ya aludidas (tanto del orden internacional como nacional) provenientes de España y Estados Unidos.46

Dichas normas “multinivel”, a su vez, repercutieron en la identidad e intereses de los nacientes estados latinoamericanos. Veamos con más detalle el vínculo entre estos tres conceptos: normas, identidad e intereses.

Identidad e intereses

Puesto que la identidad (es decir, los rasgos propios del individuo o colectividad) existe siempre en un contexto social especíico, tanto el proceso de su formación como su mantenimiento están determinados hasta cierto punto por la estructura normativa.47Así, en el ámbito del hemisferio occidental, un elemento destacado de dicha estructura fue el “republicanismo imperial” de Estados Unidos (relativo al modelo de civilización entonces vigente y al papel que tenía la excolonia inglesa), el cual fungiría tanto de modelo para los nuevos estados hispano-americanos (Brasil adoptó el republicanismo hasta la década de 1890) como de acicate para la solidaridad entre ellos;48 este elemento, pues, contribuyó a deinir la identidad de los estados de la región. Ahora bien, una vez formada, la identidad es relativamente estable. Para volver al caso latinoamericano, sería muy difícil que algún estado de la región optara por abandonar el régimen republicano (signo de identidad panamericano desde el siglo XIX) para convertirse en una monarquía.

44. Wendt 1992; Dessler 1989. Cabe notar que dicho planteamiento es una aplicación a las RI de la ya mencionada teoría de la estructuración.

45. Waltz 1959; Singer 1961; Buzan 1995.

46. O’Gorman 1977, 4.

47. Véase Berger y Luckman 1966, 159.

48. Rojas 2009, 248.

43

Constructivismo

Una vez establecida la identidad, así sea provisionalmente, permite a los actores tener representaciones propias sobre los demás. De esta manera, por ejemplo, los estados pueden distinguir a un aliado de un enemigo.49¿Por qué la Venezuela chavista (incluido el gobierno de Maduro) no considera una amenaza a los miles de cubanos que desempeñan labores sociales en su territorio, como lo haría si fueran colombianos? Ahora bien, el hecho de que un actor adquiera cierta identidad en un momento dado no signiica que ésta pase a formar parte de su

“esencia”. Como se desprende de la cita de Ortega y Gasset, los estados no tienen esencia, sólo historia. Si la rivalidad entre Argentina y Brasil hubiera sido consustancial (es decir, esencial o natural) a esos dos países, difícilmente hubiesen llegado a los acuerdos de cooperación en materia de seguridad nuclear como lo hicieron en las décadas de 1980 y 1990.

Todavía más: las identidades se construyen en múltiples contextos. Por ejemplo, la política interna de un estado crea ciertas características identitarias, las cuales son a la vez puestas en práctica en la escena internacional. Piénsese en Costa Rica y la manera en que desde la segunda mitad del siglo pasado ha cumplido el papel de “buen samaritano” en el ámbito internacional, o el papel ya sugerido de “hermano mayor” que Estados Unidos ha desempeñado en la región desde el siglo XIX.50

En otro sentido, un estado puede crear y desplegar cierta identidad en un ámbito –por ejemplo, en el económico puede aparecer como promotor del libre comercio– y una diferente en otro –por ejemplo, en el de la política internacional puede ser un celoso promotor de la soberanía estatal.

Vale la pena considerar de manera más detallada qué efectos tiene la identidad tanto sobre los actores como sobre el sistema internacional. En primer término, la identidad inluye frecuentemente en la formación de los intereses de los agentes (es decir, de aquello hacia lo que los individuos o colectividades muestran una particular inclinación de ánimo). Como señalaba Aaron Wildavsky, “los intereses no existen sin sujetos que los tengan, y no existen sujetos sin culturas [es decir, estructuras normativas] que los generen”.51 Por eso es que el politólogo estadounidense concluía que sin un marco generador de actores con una identidad propia, los intereses simplemente no existirían. Así, la identidad funge como un puente entre la estructura y los intereses. En el planteamiento constructivista, los intereses están íntimamente relacionados con la identidad: deben corresponder a ella, pues de otra manera crearían disonancias existenciales (una especie de esquizofrenia) en el sujeto. Por ejemplo, sería el caso de una Costa Rica, país que no tiene ejército, si de repente propugnara en la Organización de Estados Americanos la abolición del Tratado de Tlatelolco que proscribe las armas nucleares en América Latina y el Caribe.

No existe, sin embargo, una división tajante entre identidad e intereses, ni es el caso que la primera siempre y necesariamente preceda a los segundos. Algunos intereses son, por así decir-lo, inherentes a los actores, como el de la supervivencia o la autonomía.52 Pero aunque algunos intereses antecedan a la interacción social (en nuestra disciplina, en el plano internacional) y el desarrollo pleno de la identidad, ciertamente tanto aquélla como ésta contribuyen a la cotidi-49. Véase Kowert y Legro 1996.

50. Brysk 2005.

51. Wildavsky 1994, 150.

52. Jepperson, Katzenstein y Wendt 1996, 18; Copeland 2006, 5.

44

Arturo Santa Cruz

ana delimitación y defensa de los intereses. Todavía más, en ocasiones la identidad en sí misma puede considerarse un interés que hay que defender, como lo decía el propio Morgenthau cuando se refería a la “identidad cultural” como elemento constitutivo del interés nacional. En el contexto latinoamericano, el presidente mexicano Luis Echeverría hablaba de que en la relación con Estados Unidos su gobierno buscaba “preservar nuestra soberanía [e] incrementar nuestra personalidad cultural sobre cualquier otro logro de recompensa material”.53

Así pues, el actor interpreta los constreñimientos estructurales que enfrenta en un momento histórico dado a la luz de su propia identidad, la cual, como anoté arriba, es estable. Sin embargo, la identidad no está esculpida en piedra. Ésta, como todo constructo, es relativamente plástica, maleable. Lo que la relativa estabilidad indica es que un cambio de identidad –como el que se dio en Nicaragua a ines de la década de 1970 con el triunfo de la Revolución Sandinista o en Cuba dos décadas antes, con la victoria del Movimiento 26 de Julio– afecta directamente los intereses de los actores. Todavía más (reiterando la bidireccionalidad –problema del agente y la estructura– de las normas), el cambio de identidad de un actor determinado en el sistema puede, a su vez, tener efectos importantes sobre el mismo. El golpe militar de 1973 en Chile tuvo repercusiones importantes sobre la consolidación de los regímenes autoritarios del Cono Sur y sobre la confrontación este-oeste que en el hemisferio comandaba Washington. No hay pues una vía causal unidireccional que corra de la estructura del sistema internacional hacia los agentes o actores, sino que los dos niveles se realimentan, y en esta realimentación la identidad de los actores importa.

El hecho de que la estructura normativa opere como un continuo entre el nivel nacional y el internacional tiene implicaciones importantes para el tratamiento de la política global.

Como expliqué en la sección anterior, el estudio centrado en las normas puede trascender el contencioso punto en torno al nivel de análisis en el que se han centrado las RI.54 Desde una perspectiva constructivista, el análisis bien puede iniciar en la esfera nacional y trasladarse a la internacional; la decisión al respecto se toma sobre bases empíricas, según los requerimientos del problema que se quiere elucidar, y no de manera deductiva. Así, ninguna esfera (interna, internacional) tiene el puesto de honor en la investigación; la manera en que la larga tradición democrática chilena interactuó con las presiones de actores internacionales para que el régimen pinochetista mejorara su proceder en el ámbito de los derechos humanos es ilustrativa al respecto.55

Y es precisamente gracias a la transgresión de los límites conceptuales tradicionales de las RI que el Constructivismo hace sus principales contribuciones. Por ejemplo, la investigación sobre los efectos que actores no estatales, tales como empresas transnacionales, redes de defensa transnacional, o elementos ideológicos como la religión o ciertas prohibiciones, tienen en el sistema internacional son difícilmente abordables desde un enfoque tradicional como el Realismo, pero no desde el Constructivismo, pues su énfasis en las normas y la intersubjetividad se acomoda fácilmente a estas temáticas. De hecho, ha sido en las áreas recién mencionadas en las que el Constructivismo ha realizado algunas de sus más novedosas aportaciones.56

53. Morgenthau 1952, 972; Tello 1975, 256.

54. Kratochwil 1982, 4.

55. Klotz y Lynch 1999, 88; Hawkins 1997.

56. Véanse, por ejemplo, Keck y Sikkink 1998; Philpott 2002; Tannenwald 1999.

45

Constructivismo

Pero consideremos ahora dos ejemplos que van al quid de la disciplina: la estructura del sistema internacional y el interés nacional. Con respecto al primer caso, el Constructivismo trasciende tanto la visión materialista del Realismo, como la perspectiva asocial del Liberalismo, ambas explicadas en la segunda sección, al introducir una visión más sociológica de la política mundial. En ésta, como expliqué, las normas, en tanto que constructos que subyacen a la interpretación que los actores otorgan a los recursos materiales y que articulan la acción social mediante el marco interpretativo de la política, son una dimensión importante.57 Una estructura internacional carente de normas, similar al estado de naturaleza que planteaba Thomas Hobbes (como la que pretenden describir el Neorrealismo y el Neoliberalismo) es un sinsentido desde la perspectiva constructivista.58 Para el Constructivismo, el sistema internacional es inherentemente intersubjetivo.

Con relación al segundo punto, el interés nacional, el Constructivismo va más allá de los dos principales enfoques recién mencionados. Del Neorrealismo, no sólo porque éste considera los intereses nacionales desde un punto de vista exclusivamente material, lo cual está en consonancia con su conceptualización de la estructura recién apuntada, sino también porque los mete en una “caja negra” al tomarlos como dados y dejar de lado su proceso de formación.

Y más allá del Neoliberalismo, debido a la concepción estrecha, es decir, instrumentalista (en el sentido de reducirse a la maximización de utilidad del actor asocial) que éste tiene de la racionalidad. En cambio, el énfasis en la intersubjetividad y la normatividad del Constructivismo permite indagar sobre el proceso de construcción de los intereses en el ámbito nacional desde una perspectiva más amplia de la racionalidad –una que reconoce, por ejemplo, que los actores no nada más persiguen intereses sino también propósitos y, por tanto, frecuentemente actúan de acuerdo con la lógica de lo apropiado– y además inquirir sobre la manera en que el carácter del sistema internacional (por ejemplo, su legitimidad) pudiera afectar la manera en que los estados conciben sus intereses nacionales.59

Así, al embarcarse en la búsqueda y defensa de sus intereses nacionales (luego de haberlos deinido a la luz de las restricciones tanto materiales como normativas, internas y externas), los estados actúan de manera congruente con su identidad. Sin embargo, ésta no deine cómo es que los actores han de intentar obtener sus intereses, según expliqué arriba.60 La identidad sirve simplemente como un parámetro o condición de fondo sobre la que se lleva a cabo la práctica de los estados en el sistema internacional. Cabe notar que no hay nada en este planteamiento que impida a los actores comportarse en ocasiones de acuerdo con los postulados de la racionalidad instrumental. El Constructivismo simplemente la ubica como parte de un entendimiento más amplio de la racionalidad.61 Pero en la mayoría de los casos la situación es más compleja y diferentes tipos de lógica se mezclan en la práctica cotidiana de los actores del sistema. Es en este proceso de construcción tanto de identidad como de intereses de los actores relevantes que el sistema internacional y la política global siguen su marcha y se transforman.

57. Ashley 1983.

58. Como por cierto lo era también para algunas versiones del Realismo Clásico y del Liberalismo; véase Morgenthau 1946, Herz 1981 y Keohane 1990.

59. March y Olsen 1998; Wildavsky 1994, 150; Hurd 1999, 381.

60. Legro 2009, 40.

61. Hurd 2008, 310.

46

Arturo Santa Cruz

A manera de conclusión: La continua construcción de América Latina Este proceso es evidente en el caso de América Latina. Ha sido precisamente la miríada de prácticas –tanto de actores estatales como no estatales– lo que ha constituido a la región y sus partes. A casi dos siglos del Congreso de Panamá, ciertamente sigue existiendo, si bien de manera disímbola, un sentido de identidad entre los habitantes y estados del subcontinente. Como ha notado Mario Vargas Llosa, sentirse latinoamericano “signiica estar consciente de que las fronteras territoriales que dividen nuestras naciones son artiiciales, impuestas de manera arbi-traria durante los años de la colonia”.62 Y sin embargo, como señala el intelectual peruano, los impulsos nacionalistas, sobre todo en los ámbitos económico y político, se han impuesto sobre el ánimo integrador latinoamericano. Cabe preguntarse sobre los límites que los intereses nacionales imponen a una identidad supraestatal como es la latinoamericana. No que los estados de la región carezcan de intereses comunes; éstos sin duda existen, pero en áreas más bien acotadas, como la no proliferación de armas nucleares en la región o la resolución pacíica de las controversias. Así, parece que el concierto de estados latinoamericanos se ha dedicado, más que a construir bienes públicos que los beneicien, a evitar males públicos que los perjudiquen, como señala Federico Merke en el capítulo 3 sobre Liberalismo. No es un logro menor: la paz interestatal en el subcontinente ha sido una contribución notable al bienestar de la humanidad; pero ciertamente queda lejos de la realización del sueño integrador.

Probablemente la idea de América Latina haya quedado atrás, como decía el excanciller Lafer –al menos en una de sus versiones–. Las dinámicas político-económicas de América del Sur y América del Norte –donde se ubica México– son muy diferentes. A esto habría que agregar la multiplicidad de organismos regionales, tales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), todos con pautas propias (véase el capítulo 14). Sin embargo, la sombra del proyecto bolivariano, de la Patria Grande, parece que seguirá a la región en su conjunto: los llamamientos a la unidad latinoamericana son todavía populares al interior de los estados.

La cultura compartida en América Latina seguramente continuará fomentando el ímpetu regionalista, así los intereses nacionales de los estados del subcontinente inhiban su realización.

De esta manera, la sombra integracionista probablemente permanecerá como compañía y testimonio de la tensión entre estos dos componentes del acontecer latinoamericano, y sin duda la perspectiva constructivista seguirá siendo de utilidad para dar cuenta de esas vicisitudes.

62. Vargas Llosa 2008.

47

El estudio de la Economía Política Internacional 5. El estudio de la Economía

Política Internacional

Diana

Tussie

A inicios de 2013 se anunció un tratado de libre cambio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Con premura México declaró su interés en ser parte de la negociación.1 Que dos gigantes, en términos de mercado, población y control sobre las reglas globales, logren la irma y puesta en vigor de un tratado comercial nos acerca obligadamente al campo de la Economía Política Internacional (EPI) y nos plantea dos tipos de preguntas en sendos niveles de análisis.

En el plano nacional podemos estudiar su incidencia en temas de interés; por ejemplo, cómo afectará los lujos de inversión o de migraciones. Por otro lado, a nivel sistémico podemos analizar los embriones de una nueva arquitectura internacional. En cualquiera de los niveles, por sobre todas las cosas corresponde analizar quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores del arreglo que se perila. Esto nos lleva entonces a preguntar quiénes son los actores, por ejemplo, qué sectores económicos, qué empresas o qué agencias de los respectivos gobiernos.

Partiendo del ejemplo anterior quiero ofrecer las herramientas con el in de adentrarnos en el estudio de la EPI y comprender el desarrollo del campo. Para ello, abundaremos en dos tipos de cuestiones: ¿Cómo se conforma el campo de la EPI? ¿Cuáles son sus temas y debates?

En pocas palabras, la EPI como campo analítico estudia la interacción entre la economía y la política en el ámbito internacional y sus raíces a nivel nacional. Postula como premisa que lo político y lo económico son esferas con espacios comunes, donde los actores económicos tienen intereses políticos y las reglas del mercado son resultado de políticas estatales. El campo es fruto de una convergencia temática entre varias disciplinas, la Economía, las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política y la Sociología.2 Hoy es un campo en rápido crecimiento que se caracteriza por un enfoque interdisciplinario. En cambio, dista de ser una tradición única o escuela homogénea.

Si se puede hablar de un proyecto EPI iniciático, debe señalarse la controversia que suscitó la preponderancia de las empresas transnacionales (ET) en la política internacional en la década de 1970. En esta controversia, mientras que unos consideraban que las transnacionales aportaban tecnología, mercados externos y empleos, otros, por el contrario, las situaban en 1. http://elinanciero.com.mx/component/content/article/44-economia/7731-mexico-busca-participar-en-el-acuerdo-comercial-eu-europa.html

2.

Economía, Relaciones Internacionales (con mayúscula) hacen referencia a la disciplina de ciencias sociales que tienen como objeto de estudio la economía o las relaciones internacionales (con minúscula).

48

Diana Tussie

los extremos más negativos del sistema por su capacidad de inmiscuirse en la política interna y derrocar gobiernos. La EPI tuvo como objetivo comprender este fenómeno que parecía hacer estragos con la soberanía nacional. Así, en la Organización de las Naciones Unidas se constituyó el Centro de Empresas Transnacionales, en México se fundó el Instituto Latinoamericano de Economía Transnacional. Muchos estudiosos coincidían en que el estado había quedado en jaque por la aparición de la empresa planetaria.

Lo antes expuesto obligó a poner en tela de juicio la separación entre la llamada alta política, que estaba en manos de las cancillerías (como el tema del control armamentista o los conlictos de fronteras, por mencionar algunos), y la llamada baja política, que dejaba en manos de los hombres de negocios y los agregados comerciales de embajadas la conducción de las relaciones económicas. Así se erosionaron las fronteras disciplinarias entre la ciencia económica y la ciencia política, a manera de no perder de vista los juegos y contrajuegos permanentes entre el estado y los intereses económicos que pugnan en la política.

Hoy, la Sociología aporta también el estudio de los actores en los procesos político-económicos. La convergencia de la Ciencia Política y la Sociología en el Constructivismo ha hecho nuevos aportes a la EPI, al incorporar visiones acerca de la identidad y problematizar las visiones excesivamente estatocéntricas, como muestran los enfoques societales de Marchand e Icaza (véase los capítulos 6 y 7). El vigor de la EPI es resultado, en parte, del proceso de globalización que revela la interdependencia y porosidad de las fronteras nacionales. El estado sigue siendo el actor clave en la regulación de los mercados, pero otros actores circunvalan y socavan sus reglas y también generan reglas propias. El avance de las ET de los países emergentes también da un gran impulso a la necesidad de estudiar cómo inciden en las relaciones entre sus respectivos países. La volatilidad de las relaciones inancieras, la ola de privatiza-ciones, y las migraciones obligan a entender mejor cuáles son los resortes de las relaciones globales. La EPI adopta así una perspectiva transdisciplinaria.

Cuadro 1. Escuelas y sus premisas básicas

Latinoamericana Estadounidense

Británica

Crítica

Eje estructurante

Desarrollo/

Estabilidad

Estructuralismo

Posestructuralismo

dependencia/

hegemónica/

(neogramsciano)

autonomía

Interdependencia

compleja

Interacción entre

Economía política

Economía y política Economía y

Identidades en la

variables

se determinan mu-

se determinan

política se deter-

economía política

tuamente

mutuamente

minan mutua-

mente

Unidad de análisis

Estado periférico

Estado central

Estados y

Fuerzas sociales/

(en el sistema)

(lidera el sistema)

empresas

identidades

(conforman el

sistema)

Objetivos

Maximizar el poder

Mantener el orden

Identiicación

Cambio; justicia,

negociador y la

a través de la

de ganadores

libertad, derechos

autonomía

cooperación

y perdedores;

cambio

49

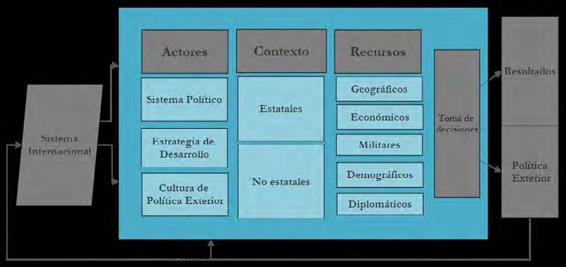

El estudio de la Economía Política Internacional El capítulo se desarrolla en dos partes. En primer lugar, me propongo repasar la problemática y sus premisas. Luego expongo las escuelas de pensamiento: la latinoamericana y la anglosajona, dividida en estadounidense y británica. Apenas abordaré hacia el inal el Constructivismo, dado que es tratado más ampliamente en otro capítulo. Para facilitar la comprensión, en el cuadro 1 sintetizo y comparo las cuatro escuelas: la latinoamericana, la estadounidense, la británica y la crítica. Sugiero consultarlo conforme avanzamos en la lectura de cada corriente. Como veremos, el estudio de estas escuelas de pensamiento da forma a los enfoques de la EPI en ebullición permanente.

La problemática

El objetivo de la EPI es comprender tanto la construcción del sistema internacional como la política externa de cada país, preguntándose a cada paso: ¿ Cui bono? ¿Quién se beneicia o puede beneiciarse? ¿Quién gana y quién pierde? Como saben los lectores de novelas policiales, el detective busca las pistas para resolver el caso inspeccionando el cadáver y siguiendo la ruta del dinero. “Just follow the money trail”, diría el inspector Poirot de Agatha Christie al investigar un caso EPI como nuestro ejemplo del inicio. ¿Quién se beneicia con un determinado acuerdo o una reglamentación? ¿Quién pierde con la ecuación de costos y beneicios?

La EPI parte del postulado de que las RI se han desarrollado con indiferencia y hasta han negado el peso de las fuerzas económicas y de los operadores de mercado. Por ello pone permanentemente en tela de juicio los análisis que presumen una excesiva autonomía de lo político. En otras palabras, no alcanza con fabricar un nuevo escenario transdisciplinario donde hay intereses económicos; además, es necesario sacar a la luz las palancas reales de poder. El poder es aquello que permite a un actor conformar y determinar las estructuras de la economía política global en las que el resto de los actores han de operar. Inluye tanto en las opciones posibles como en la forma en que el sistema opera, cómo pone en ventaja a unos y en desventaja a otros, y cómo da prioridad a unos valores sociales sobre otros. Con su concepción de poder, la EPI hace una crítica al Realismo como mirada unidimensional de la política (véase el capítulo 2). Por ejemplo, si en el pasado el poder militar era la llave de acceso al poder económico, en la actualidad la relación es inversa: el poder económico granjea el poder militar y penetra en las agencias y estructuras del estado.

Las empresas son actores políticos no porque interieran en la vida de los estados, sino porque se relacionan de modo permanente con el estado y sus diferentes estamentos. El eje central de las relaciones internacionales estaría más cerca de la EPI que del eje de la guerra y la paz. El estado no deja de ser el conductor de la actividad económica pero no puede perderse de vista la relevancia de agentes del mercado como actores políticos, ya sea en cooperación o competencia con el estado.

En este campo se postula que las relaciones económicas no son meras relaciones externas, sino que siempre se extienden con ramas y raíces (como lo interno). Las relaciones económicas surgen y se introducen en los países, por lo cual siempre ocurren desde y en un espacio específ-ico. Dicho espacio es penetrado por quien produce y domina las redes de intercambio. Se penetra e interpenetra en el control del crédito internacional, los recursos naturales, en las cadenas de producción de las grandes corporaciones, en el proceso de generación y apropiación de conocimiento. A esto se debe que la EPI postule que lo interno es naturalmente externo y lo 50

Diana Tussie

externo es naturalmente interno. Por lo mismo, las relaciones económicas transfronterizas no se dan sólo entre naciones, sino también entre agentes no gubernamentales, regionales, multinacionales y hasta locales. Ello signiica que la EPI parte de un supuesto básico: la economía es un escenario de pujas de poder. De este supuesto se derivan las premisas siguientes:

•

Lo político y lo económico no pueden ser separados a la hora de analizar los fenómenos nacionales e internacionales. La acción política está en el corazón del sistema económico; los intereses económicos están en el corazón de la política, cuya autonomía es siempre relativa.

•

Los niveles de análisis nacional e internacional no pueden ser separados de manera tajante.

Por consiguiente, la problemática de la EPI se deine por la inluencia recíproca de la economía en la política (y viceversa), así como de lo interno en lo externo (y viceversa). Ni aun el estado más poderoso tiene un poder omnímodo y abstracto a su entera disposición.

La dinámica nacional, en la cual se maniiestan diversos intereses en pugna, distintas modalidades de presión, diferentes grados de inluencia de los actores sociales y políticos, fue eje de atención y fuente de explicación para comprender el comportamiento de los gobiernos cuya incidencia y participación en las cuestiones mundiales y de política externa ha ido creciendo en las últimas décadas. En breve, lo interno y lo externo no son vistos como compartimentos separados: por el contrario, entre ambos niveles se destaca una íntima ligazón que debe traerse a luz para responder: ¿cui bono?

La EPI incluye el análisis político-económico de una serie de problemas relacionados:

•

La globalización, la construcción de hegemonía y la resistencia y desafío a la misma; relaciones y negociaciones comerciales y inancieras.

•

Internacionalización de empresas y su incidencia en el sistema internacional, en la política exterior de países en particular y las respuestas sociales tanto en el plano nacional como sus enlazamientos internacionales en movimientos de antiglobalización y alterglobalización.

•

La gobernanza global, los organismos internacionales, su uso y construcción, sus agendas y condicionamientos.

En el desarrollo de los temas siempre pondremos en tela de juicio la autonomía de la esfera política, y al establecer los mapas de la negociación en cada instancia se nos revelarán, por tanto, las raíces sociales de los acuerdos internacionales. En nuestro caso inicial, podríamos, por ejemplo, tratar de sacar a la luz los lazos entre determinadas empresas o entre movimientos sociales o sindicales. Este entramado, en el que lo interno y lo externo interactúan dinámica-mente, da lugar a un análisis con el acento sobre el manejo de situaciones continuas, cotidianas e incrementales vinculadas a lo internacional. Como es natural, la construcción del campo de la EPI depende del con texto en que es formulado y releja sesgos y porciones importantes de dicho contexto. Martin Wight sostenía que la teoría de RI consta de teorías nacionales.3

Ello signiica, por un lado, que el sentido y carácter de la realidad que nos toca vivir es comprendido y explicado por medio del conocimiento; y por el otro, que la realidad se construye socialmente. En esta línea quiero relejar al menos dos impulsos que dan lugar a la EPI, ambas en relación con su Interfase con situaciones históricas especíicas.

3.

Wight 1960.

51

El estudio de la Economía Política Internacional América Latina: Incidencia e impulso práctico

En América Latina, el nacimiento de la EPI (aunque no hubiera entonces adoptado esa de-nominación) estuvo marcado por los aportes y el desarrollo del pensamiento estructuralista de la CEPAL en general y en particular por las obras primero de Raúl Prebisch y luego de Theotonio dos Santos, Hélio Jaguaribe, Juan Carlos Puig, Osvaldo Sunkel, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. La lista de quienes formaron parte de ese momento de esplendor de las ciencias sociales latinoamericanas es demasiado extensa. La clave de esta escuela fue la premisa de que el atraso de América Latina se debía a la dependencia y sumisión al capital extranjero. En el ámbito interno, dicha sumisión contaba invariablemente con el apoyo de grupos nacionales.

En el plano internacional, reconocía el contrapeso que signiicaba la mera existencia de la Unión Soviética. En su vertiente más “dependentista”, descreía del estado en tanto que capturado por intereses de la élite; promovía movimientos de izquierda más radical o revolucionarios.

Llegada la década de 1990, el desmoronamiento del socialismo y la posterior desaparición de la Unión Soviética señalaron el ocaso de dicha visión radical dependentista, si bien muchos de sus postulados fueron recogidos en los análisis sociales de las corrientes de la EPI crítica.

En contraste, con la apelación a movimientos revolucionarios, la versión más moderada pro-pugnaba un papel central para el estado, que debía liderar el cambio. Su derivado práctico fue la creación, en 1977, del Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina (RIAL). Dicha iniciativa estratégica dio otro sello de origen a la EPI en América Latina, con una fuerte inclinación a la búsqueda de resquicios para la construcción de políticas públicas. Sus análisis se concentraban en las relaciones de poder asimétricas con un esfuerzo por operativizar los mecanismos que cristalizan las asimetrías así como las políticas para el cambio. La mirada se volcó de lleno al gigante americano y así surgió un campo de estudio muy dinámico, en su momento focalizado en la economía de Estados Unidos y su proyección sobre la región. Se postulaba que la única vía posible para romper con las relaciones de subordinación era generar recursos e imaginación política para un nuevo estilo de inserción. El objeto de estudio fue la inserción externa y su concepto central, la búsqueda o preservación de la autonomía.4 Así se tratará que los países “enfrenten mediante estrategias que les permitan controlar y escoger sus formas de participación en términos de maximizar los beneicios y minimizar los costos derivados de su integración en el sistema, conservando sus estilos de desarrollo y con ellos sus objetivos, intereses y valores”.5

La autonomía no sólo se veía como factor indispensable para el desarrollo, sino que el concepto también empezó a vincularse con la política exterior. A nivel nacional, la autonomía se consideraba como una salvaguardia contra los efectos negativos de la dependencia; a nivel externo, se vio como un instrumento para airmar intereses en el sistema internacional. Para ello se debía separar en cada caso el interés nacional de la potencia dominante: “La clave estaría en la ijación de una visión estratégica coherente que permita el ‘manejo’ adecuado del proceso de transnacionalización. Ello llevaría a ingresar en el terreno de la voluntad política y el de la

‘virtuosidad’ de las élites gobernantes para saber aprovechar los márgenes de negociación.”6

En muchos sentidos, la bibliografía sobre la autonomía que se produjo en América Latina 4.

O’Donnell y Linck 1973; Jaguaribe 1979; Puig 1980; Sunkel 1980.

5.

Sunkel y Tomassini 1984, 71-72.

6.

Tokatlian y Pardo 1979, 371.

52

Diana Tussie

durante la década de 1980 sostuvo un puente conceptual entre la Escuela de la Dependencia y las dos teorías dominantes de las relaciones internacionales en Estados Unidos, el Realismo Clásico y la Interdependencia que se esbozará en lo que sigue. Esta fusión de conceptos tomados de la Dependencia, el Realismo y la Interdependencia, constituye un modelo híbrido latinoamericano que se convirtió en un mecanismo central para analizar la política internacional desde muchos países de la región.7

En su conjunto, la EPI en su vertiente latinoamericana maniiesta una tendencia hacia el conocimiento práctico y aplicado para atender problemas de coyuntura. Ello signiica, por un lado, que los temas abordados han seguido en gran medida la agenda de los países; y por el otro, que los cuadros formados en la investigación son llamados comúnmente a ocupar cargos públicos. La realidad marca el paso. Y en ese son, con los vertiginosos cambios de los años 90, la preocupación por la autonomía fue reemplazada por la apertura, la internacionalización, la aceleración de los procesos de integración regional y las negociaciones comerciales. Además de la desaparición de la competencia estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los procesos de democratización, integración regional e internacionalización de las economías de América Latina impulsaron enfoques pragmáticos. El tema de la integración regional abunda en este periodo, visto como un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo y fortalecer la posición conjunta. La “primacía de lo práctico”8 signiica que para buena parte de la producción, el diálogo con los teorizadores del norte está obstaculizado. No así con los think tanks, sedientos de conocimiento empírico para su propia ventaja, como pueden ser Inter-American Dialogue o Brookings.

El mundo anglosajón: Crecimiento disciplinario e impulso teórico El nacimiento de la EPI con este nombre se dio en el mundo anglosajón y surgió de las entrañas de los debates en RI. También el contexto político tenía una problemática que recibió un gran impulso, primero, como subdisciplina de las RI, y luego con creciente autonomía propia, a partir de la crisis del sistema de Bretton Woods en 1971, la subida de los precios del petróleo de 1973, la guerra de Vietnam y las demandas articuladas desde la periferia, también entonces llamada tercer mundo. En la actualidad, los argumentos de las teorías dependentistas antes expuestas se consideran superados; sin embargo, en su momento, su audacia y sencillez ejercieron una inluencia a nivel internacional. Este conjunto de eventos puso de relieve lo que Richard Cooper denominó la economía de la interdependencia, en tanto y en cuanto el surgimiento de la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo y la declinación del dólar dieron por tierra la “naturalidad” de las reglas y desenmascararon intereses.9 Trayendo a la luz las dimensiones económicas, esta escuela de pensamiento nació en oposición a los enfoques más conservadores que impregnaban la política exterior de Estados Unidos con una visión hostil del escenario internacional, lo que llevaba a insistir en la recomposición hegemónica norteamericana sin atender a la lógica de la interdependencia económica.

Así como la autonomía es el concepto organizador en la experiencia latinoamericana, en la escuela norteamericana lo son la hegemonía y la construcción de normas o regímenes internacionales 7.

Tickner 2011.

8.

Ibid. 2008.

9.

Cooper 1972.

53

El estudio de la Economía Política Internacional a manera de proveer estabilidad al orden económico. De ahí surge la pujanza del concepto de estabilidad hegemónica y sus múltiples debates. La teoría de la estabilidad hegemónica deiende la necesidad de un estado hegemónico para sostener un orden económico liberal en el cual el estado hegemónico es el que carga con el peso de mantener el orden y el resto de los participantes son sus beneiciarios, en tanto que tienen acceso libre al mercado nacional del hegemón para sus exportaciones. De no prevalecer ese polo hegemónico, se produciría el derrumbam-iento de un orden dado.10

Distanciándose de estos argumentos de índole realista surgió la corriente interdependentista (véase también el capítulo 3). Apoyados en análisis históricos, sus defensores muestran cómo es posible la cooperación en ausencia de hegemonía. Con ello también cuestionan la preeminencia del postulado realista de la competencia estratégica entre estados y la sustituyen por la creciente importancia de la interdependencia económica y de la cooperación a través de organismos internacionales.

La interdependencia se reiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos (aunque no necesariamente simétricos). La interdependencia es compleja y tiene tres características principales:

1. La existencia de canales múltiples que conectan a las sociedades.

2. La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas sin una jerarquía clara o sólida.

3. En presencia de la interdependencia económica, los desacuerdos se resuelven de forma cooperativa aunque la fuerza militar retenga su relevancia para las relaciones con un bloque rival.

Así se produjeron las más grandes contribuciones de los llamados interdependentistas. Robert O. Keohane y Joseph S. Nye son los padres más notables y agudos promotores de esta corriente analítica. Sus textos fundacionales son Poder e interdependencia y Después de la hegemonía, en los cuales se enfrentan a las premisas centrales del Realismo, a saber, que no hay orden sin presencia de grandes potencias y sin autoridad y dirección, es decir hegemonía.11 De la mano de sus análisis de regímenes internacionales especíicos (monetario, comercial y del mar), sostienen que la ausencia de hegemonía y el manejo pluralista conlleva mayor cooperación; y promueve relaciones más estables y de mayor beneicio para los actores internacionales. Los interdependentistas tienen una aproximación más abierta al entorno global, el cual perciben como un medio creativo y accesible para emprender cambios relativamente controlables de acuerdo con los intereses y objetivos estadounidenses. Los conocidos conceptos de soft power y smart power fueron acuñados por Nye.12 Esta escuela es considerada hoy la ortodoxia de la EPI y llegó a ocupar un espacio político importante primero en el gobierno del presidente Clinton y luego en el de Obama.

En paralelo con la escuela norteamericana, se produjo la iniciativa estratégica de la escuela inglesa, que confronta tanto las visiones estatocéntricas de la interdependencia como las preocupaciones sobre la hegemonía como resabio del imperialismo estadounidense. El primer 10. Gilpin 1981; Kindelberger 1981, 1983.

11. Keohane y Nye 1977; Keohane y Nye 1984.

12. http://www.huingtonpost.com/joseph-nye/smart-power_b_74725.html 54

Diana Tussie

señalamiento de esta escuela fue su exposición de las luchas de poder entre los países centrales en el periodo de Bretton Woods, de 1945 a 1971. El relato absorbente se encuentra en dos volúmenes dirigidos por Andrew Schonield.13 Lo novedoso de estos estudios es la manera en que borran toda separación entre política exterior y política interior. En el análisis, ambas se determinan recíprocamente y se vinculan tanto que forman un mismo proceso con impactos sensibles sobre la toma de decisiones. El volumen sobre inanzas a cargo de Susan Strange fue una cabeza de playa para la EPI, dada la extraordinaria inluencia que luego tendría Strange al obtener en 1977 una cátedra en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Economía de Londres. A medida que el campo se desarrolló liderado por Strange, se inició un virulento combate de ideas con la escuela estadounidense. La escuela británica sostiene desde un principio que las lecturas sobre la hegemonía son una mera codiicación teórica de las políticas de poder de Estados Unidos;14 por tanto, son de poca utilidad para Europa y, en lo general, para la gran mayoría de los países: “para los ojos no americanos, hay algo exagerado en llorar y gemir ante la caída de la república imperial. Ésa no es la visión que tenemos en Europa, en Japón, en América Latina o incluso en Oriente Medio.”15

Con un sesgo antiamericano, se esforzará por aglutinar las preocupaciones periféricas, tanto en sentido geográico como teórico, temático o de género, y así construir desde las antípo-das una EPI “no hegemónica”. En 1991 se publicó el volumen compilado por Craig Murphy y Roger Tooze, The New International Political Economy, que más tarde dio lugar a una nueva revista con ese nombre, abrió espacios y conirió un gran impulso al movimiento británico. Esta escuela parte de una percepción decididamente estructuralista del sistema internacional. No se reiere al sistema político, sino a la estructura de una economía mundial en la que las relaciones entre los estados están ampliamente determinadas por las relaciones de producción, junto con sus pactos para los movimientos de capital, conocimiento y bienes (pero no de migrantes ni desplazados). Rechaza las postulaciones liberales de los interpendentistas sobre los organismos internacionales (véase el capítulo 3) dado el escepticismo respecto de su conformación como de sus logros.16 Con esta postura, y por su perspectiva sistémica, puede emparentarse con los postulados de la escuela híbrida latinoamericana. Ambas vertientes crecen sin contacto pero en paralelo. Las vincula, casi como marca de la época, una visión de conjunto y un anclaje en la perspectiva histórica. En la visión de conjunto se conciben los fenómenos económicos como partes de una totalidad jerárquicamente estructurada y por tanto como fenómenos políticos.

La perspectiva histórica enmarca los fenómenos en su génesis y desarrollo y da cuenta de las interrelaciones asimétricas entre países. La diferencia es que en la escuela latinoamericana priman las relaciones centro-periferia, mientras que en la perspectiva anglosajona no hay casi mención o estudio de la periferia, la cual queda relegada a un segmento de la economía internacional. Sólo los países centrales que dieron forma y contenido al sistema merecen la principal atención.

Si bien ambas vertientes apenas se cruzaron en su desarrollo, comparten una orientación estructuralista por la que se centran en el análisis sistémico, el papel de los organismos internacionales, el papel de las empresas transnacionales, el comercio internacional, el sistema 13. Schonield 1976.

14. Strange 1987.

15. Ibid. 1982, 482.

16. Tussie 1991.

55

El estudio de la Economía Política Internacional monetario y inanciero internacional y los procesos de integración regional. Estos enfoques se han caracterizado, en algunas ocasiones, por una visión más descriptiva que analítica, a pesar de que muchos utilizan el análisis estructural o sistémico; no obstante, todos tienen en común la utilización de variables económicas, políticas, sociales, geográicas, tecnológicas y culturales en sus análisis, lo que ha diicultado el diálogo con la economía propiamente dicha, dada la falta de formalización matemática y de modelos econométricos. Además, en ambos prima el interés por el cambio, en contraste con la escuela estadounidense, más preocupada por las fuentes o raíces del orden.

A medida que se desarrollan estos campos también se profundizan sus diferencias. En el mundo anglosajón se conforma un área con pujanza y credibilidad, con escuelas y debates intensos y revistas especializadas con una separación entre pensadores y practicantes.

En el mundo latino, en contraste, se dan con altos niveles de interpenetración entre las esferas académicas y la formulación de políticas. La interpenetración con la formulación de políticas en nuestra región es tanto su fuerza como su debilidad, pues el fenómeno de puertas circula-torias implica una dinámica académica inestable que diiculta la formación de nuevas generaciones de académicos capacitados en esta área. Pero en la medida en que se consolidaban en la mayoría de los países de América Latina la apertura comercial y la negociación de acuerdos comerciales, se produjo un crecimiento importante en el análisis de cómo funciona el sistema.

No podemos cerrar esta sección sin mencionar la creciente importancia y la riqueza conceptual de la escuela crítica. Dicha escuela se distancia de la presión de la coyuntura que sufren las anteriores y retoma el análisis de Antonio Gramsci en la inluyente labor del canadiense Robert W. Cox, quien puso en el centro de la escena la hegemonía no sólo como un orden entre estados, a la usanza de la escuela estadounidense, sino como la aceptación social del ejercicio del poder. La hegemonía “es también un complejo de relaciones sociales internacionales que liga a las clases sociales de los diferentes países. La hegemonía mundial es una estructura social, una estructura económica y una estructura política, no sólo una de ellas. Se expresa en normas e instituciones que implican reglas de comportamiento para los estados y las fuerzas sociales.”17

Como se desprende, el planteamiento presta una atención muy especial a las dimensiones propiamente ideológicas de las relaciones internacionales en la medida en que contribuyen a sostener o debilitar un orden mundial. Con la EPI crítica resurge la insistencia en la lógica global del sistema y sus cadenas de dependencia, pero también el impulso transformador de las fuerzas sociales en el devenir del propio sistema. De las entrañas de estos planteamientos surgieron la escuela feminista (véase el capítulo 6), el Constructivismo (véase el capítulo 4) y la escuela posmoderna (véase el capítulo 7), aunque procedentes de corrientes de pensamiento diferentes y como parte de lo que se ha venido a denominar escuelas posracionalistas. En conjunto, estas corrientes ponen en tela de juicio a todas las escuelas racionalistas anteriores que tienen en común su preocupación por conocer cuáles son los intereses y las preferencias de los agentes y cómo dan por resultado políticas. Las escuelas posracionalistas comparten una preocupación por conocer cómo y por qué los agentes tienen determinados intereses y preferencias y cómo los afectan sus factores históricos y sociológicos. Con el Constructivismo se ha puesto de relieve el estudio de cómo la percepción de los actores determina su comportamiento, lo que a su vez inluye en cómo se estructuran dichas relaciones.

17. Cox 1983, 172.

56

Diana Tussie

Conclusiones

En la EPI compiten diversos planteamientos teóricos que no sólo se distinguen por los problemas que abordan, sino también por la elección del marco de análisis y sus premisas como se sintetiza en el cuadro 1. Las premisas exponen tanto intereses cognoscitivos como cuestiones de principio. ¿Es el orden económico internacional justo?

¿Es aceptable? ¿Puede ser reformado? ¿Dónde residen las fuerzas conservadoras y las transformadoras?

Nuestro acercamiento a estos conceptos está inspirado en el doble propósito de contribuir a una consideración sobre la fecundidad de las diversas perspectivas y al intento de consolidar el sendero propio. Consideramos importante, para entender el estado actual y las expectativas de desarrollo de nuestra disciplina, una aproximación que sitúe los intereses que dan fundamento, arman, condicionan y motivan la política exterior. El desafío consiste en poner en pie de igualdad los intereses económicos con los análisis tradicionales.

Si me has seguido hasta acá, concluirás conmigo que hoy la globalización puede permitir que la EPI comience una discusión con las teorías de las relaciones internacionales y se convierta en un campo creciente de investigación académica. Esto será el resultado de los postulados siguientes:

•

La globalización no es un suceso espontáneo e ineluctable resultante de las fuerzas del mercado y de los avances técnicos, sino un proceso construido y moldeable o modelable.

•

Así como el estado ve erosionada su soberanía desde fuera por las dinámicas globales, desde dentro surge una realidad subnacional, multiétnica y multicultural de la que también debemos dar cuenta.

•

El análisis actual de los actores aparece estrechamente ligado a la globalización; así, debemos reivindicar una amplia constelación de actores, como las empresas, los migrantes, la sociedad civil, en tanto que la política no es sólo lo que hacen los políticos.

Si la actividad económica transforma al sistema político, el inspector Poirot debe seguir la ruta del dinero para abrir la discusión sobre los actores hacia los valores que deienden y los intereses a los que obedecen.

57

Género y Relaciones Internacionales

6. Género y Relaciones Internacionales:

Una mirada feminista “poscolonial”

desde América Latina

Marianne

H.

Marchand

Son las 4:30 am y Xóchitl, una joven de 23 años, empieza su rutina diaria.1 Eso implica preparar el desayuno y la comida para sus dos hijos, Marisol de 7 años y José de 5 años.

Aunque Xóchitl tiene que salir de su casa antes de que sus hijos se levanten y se preparen para ir a la escuela, ella quiere dejar todo listo para ellos: sus mochilas, su almuerzo y su uniforme.

Su hermana Dolores se encarga de llevar a los niños a la escuela y recogerlos a mediodía. A Xóchitl no le gusta mucho el hecho de que no puede estar en su casa cuando despiertan sus hijos y que tampoco puede acompañarlos a la escuela, pero como madre soltera debe trabajar para sostener a su familia. Además, tiene todavía a su mamá, quien sigue viviendo en un pueblo en Oaxaca y a la que envía cada mes unos mil pesos para contribuir a su sustento. Xóchitl tiene que presentarse a las 7:00 am en el trabajo, una maquiladora de una compañía transnacional electrónica. Su turno es de 7:00 am a 4:00 pm, pero tiene que viajar en transporte público al otro lado de la ciudad, lo cual le toma entre hora y media y dos horas. En los últimos 15 años, Ciudad Juárez se ha vuelto cada vez más peligrosa para mujeres jóvenes que dependen del transporte público. Las jóvenes como Xóchitl están muy conscientes de los feminicidios, pero no tienen muchas alternativas para desplazarse por la ciudad.

La vida de Xóchitl, aunque icticia, releja la realidad de muchas mujeres que viven en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Generalmente, las vidas de mujeres como Xóchitl son “invisibles” en los análisis convencionales ( mainstream) de las RI. No obstante, esas mujeres y su realidad cotidiana son parte del sistema internacional. Por ejemplo, viven en una zona fronteriza muy militarizada por ambos estados. Mientras que el gobierno de Felipe Calderón dedicó todo su sexenio a la guerra contra el crimen organizado, su contraparte, el gobierno estadounidense, endureció y puso énfasis en la seguridad de la misma frontera como elemento clave de su guerra contra el terror y su política para controlar el lujo de migrantes indocumentados. Más adelante analizaremos, desde una perspectiva de género o feminista, cómo las dos guerras contra el crimen organizado y el terror están relacionadas con los feminicidios.

Pero las realidades cotidianas de las mujeres como Xóchitl van más allá del tema de la violencia y la (in)seguridad. Por su trabajo en una maquiladora, sus vidas están intrincadamente vinculadas con la economía política global. Decisiones tomadas en la matriz de la compañía 1.

La historia y las personas son inventadas, pero se basa en relatos de mujeres que trabajan en las maquiladoras. Para tener una idea de la vida cotidiana de mujeres como Xóchitl, véase el documental Maquilápolis de Vicky Funari y Sergio de la Torre (2006), http://www.maquilopolis.com/project_eng.htm 58

Marianne H. Marchand

transnacional afectan el futuro de su trabajo, su ingreso y sus condiciones laborales. No obstante, pocas veces las realidades que viven estas mujeres son consideradas en las RI. La historia de Xóchitl representa una mirada diferente a las RI y la economía política global, una mirada subalterna (desde la perspectiva de los pobres y los vulnerables de la sociedad), una mirada con un enfoque de género y una mirada de una de muchas realidades vividas en América Latina.

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis, o visión general, de las relaciones internacionales desde una perspectiva de género o feminista “poscolonial”. Para tal ejercicio, el capítulo está dividido en dos secciones: la primera tratará conceptos como género, feminismo y poscolonialismo; la segunda abarcará la temática de la violencia y la (in)seguridad desde el enfoque feminista poscolonial.

Género, feminismo poscolonial y conocimiento subalterno Para muchas personas, incluidos académicos y tomadores de decisiones, el concepto de género se reiere a las mujeres. Sin embargo el concepto es mucho más amplio. Para Anne Sisson Runyan y Spike Peterson, por género se entiende: “los comportamientos socialmente aprendidos, las actividades repetidas y las expectativas idealizadas que se asocian y permiten distinguir entre los papeles de género prescritos de masculinidad y feminidad”.2 Entonces, por género nos referimos no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, a las feminidades como a las masculinidades.3

Un análisis de género tiene que tomar en cuenta múltiples dimensiones, entre las que se cuentan: a) lo material, es decir, nuestro entorno tangible; b) nuestras identidades o subjetividades, especialmente las que conciernan a las relaciones y expectativas de género, y c) lo simbólico e ideológico, expresados especialmente en los regímenes de género.4 Revelar estas dimensiones nos da la pauta no sólo para identiicar los mecanismos y estructuras de desigualdad relacionados con el género, sino también para buscar la intersección entre el género, clase, etnicidad, sexualidad, raza, nacionalidad, religión, edad, educación, etcétera. En otras palabras, las oportunidades de una mujer joven de clase media con una educación universitaria son mayores que las de un hombre indígena de 65 años con poca educación formal y una vida de campesino. Obviamente, no están en una posición dominante en la sociedad y el mercado laboral, pero la joven tiene una posición privilegiada respecto al indígena.

En resumen, lo que nos enseñan los ejemplos mencionados con un análisis interseccional tiene que ver con la investigación de diferentes mecanismos y estructuras que generan desigualdades y cómo estas desigualdades se refuerzan unas a otras.

Ahora bien, pueden distinguirse diferentes corrientes teóricas en el feminismo que hasta cierto punto relejan las teorías dominantes de las RI. Por ejemplo, desde la articulación de la segunda ola del feminismo de las décadas de 1960 y 1970 se distingue entre el feminismo liberal y el feminismo socialista. Por feminismo liberal, a veces llamado feminismo burgués, se entiende un feminismo que está enfocado en la igualdad entre hombres y mujeres aunque no cuestiona, por ejemplo, el sistema capitalista ni la democracia liberal. En el contexto de los estudios de de-2.

Peterson y Runyan 2010, 2.

3.

Para ejemplos de estudios de hombres y masculinidades, véase Ling 1999; Whitworth 2004; Hooper 2008; Parpart y Zalewski 2008.

4.

Marchand y Runyan 2011, 11.

59

Género y Relaciones Internacionales

sarrollo, se ha asociado el feminismo liberal o la aproximación de mujeres en desarrollo ( women in development) al proceso de integrar a las mujeres en estructuras existentes, una práctica que ha sido llamada add women and stir (“agregue mujeres y revuelva”). Por su parte, el feminismo socialista critica la doble opresión de las mujeres, tanto por el sistema capitalista, como por las desigualdades del sistema de género. En otras palabras, las mujeres se enfrentan a una doble desigualdad o relación de dominación y subordinación.

El feminismo que ha sido más controvertido es el feminismo radical, en particular por su asociación con el movimiento lésbico (véase el capítulo 7). El feminismo radical se dedica principalmente a cuestionar el sistema patriarcal o patriarcado y sus efectos para la generación de desigualdades de género. El argumento principal es que el sistema patriarcal deine relaciones y mecanismos de dominación y subordinación en diferentes contextos, como la política, el mercado y la vida cotidiana. Para las feministas radicales, una forma de tratar de eliminar el sistema patriarcal es salirse del mismo y crear espacios autónomos fuera del sistema.5

Las diferencias entre las corrientes feministas no son realmente el tema de este capítulo.

De hecho, estas corrientes son hasta cierto punto complementarias y cada una contribuye al entendimiento de cómo las relaciones internacionales están incrustadas en las relaciones de género y viceversa.

Aunque las corrientes feministas mencionadas todavía tienen representatividad, se han introducido otras aproximaciones. Entre ellas se encuentra el feminismo poscolonial,6* propuesto por autoras como Gayatri Spivak, Chandra Mohanty y Trin Minh-ha, y llevado a la disciplina de RI por académicas como Marchand y Parpart, Ling, Agathangelou y otras (véase el capítulo 7).7 La contribución del feminismo poscolonial ha sido importante por su enfoque en la cuestión de representación por medio del concepto de otredad. En las palabras de Mohanty en su famoso artículo “Under western eyes”: